Fels

Heute in der Therapie. Durchgeweint. Zum dritten Mal.

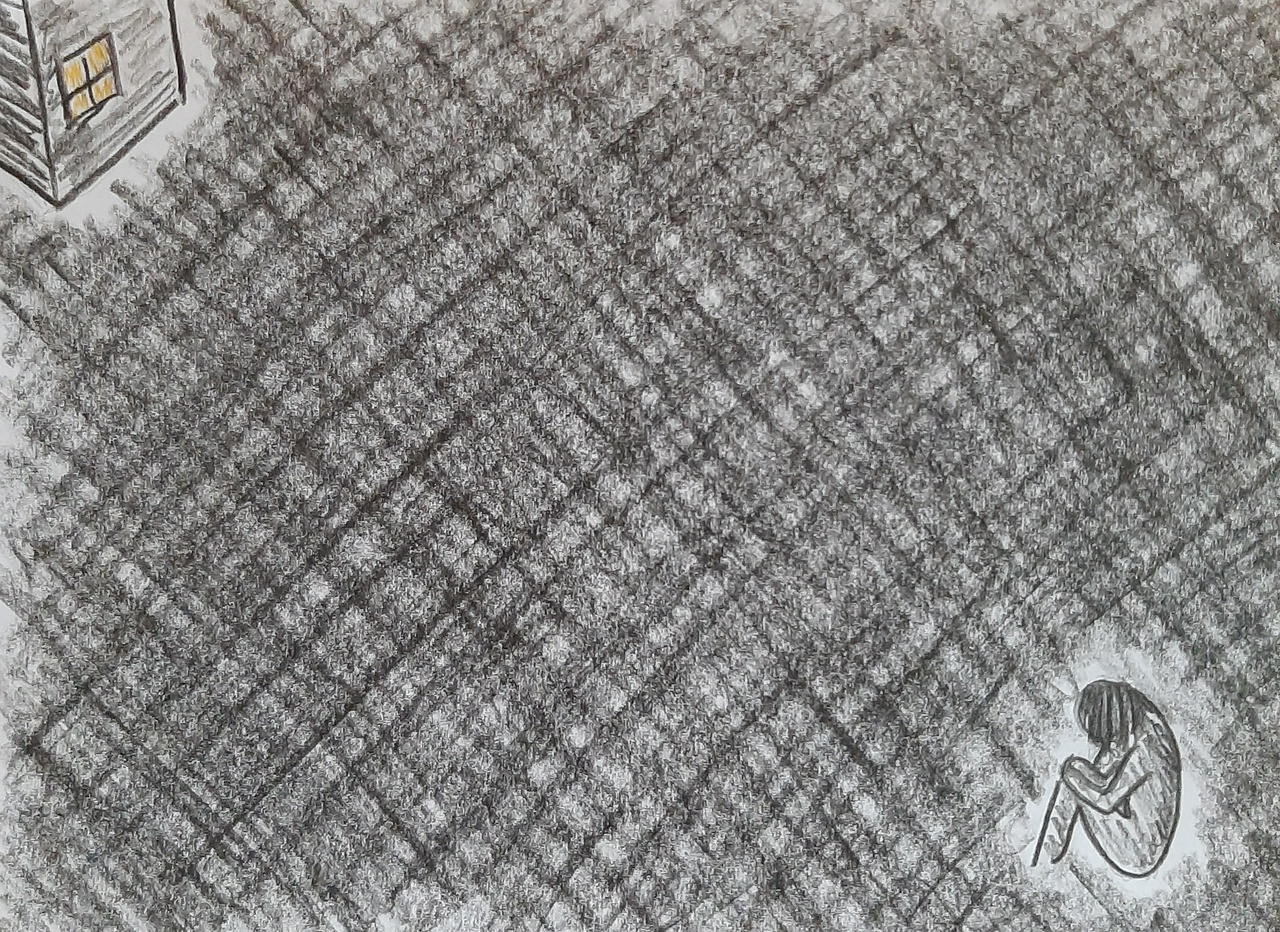

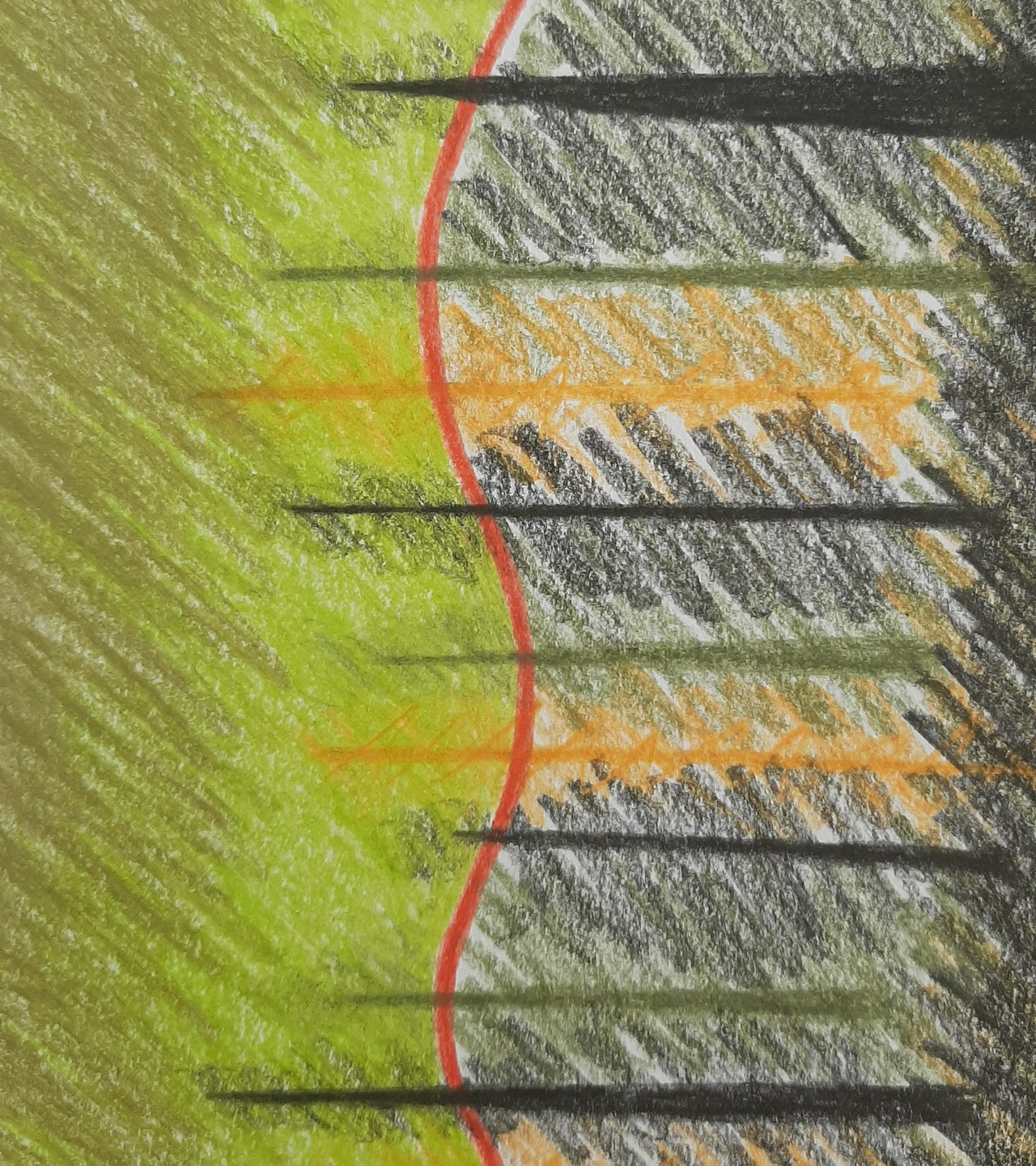

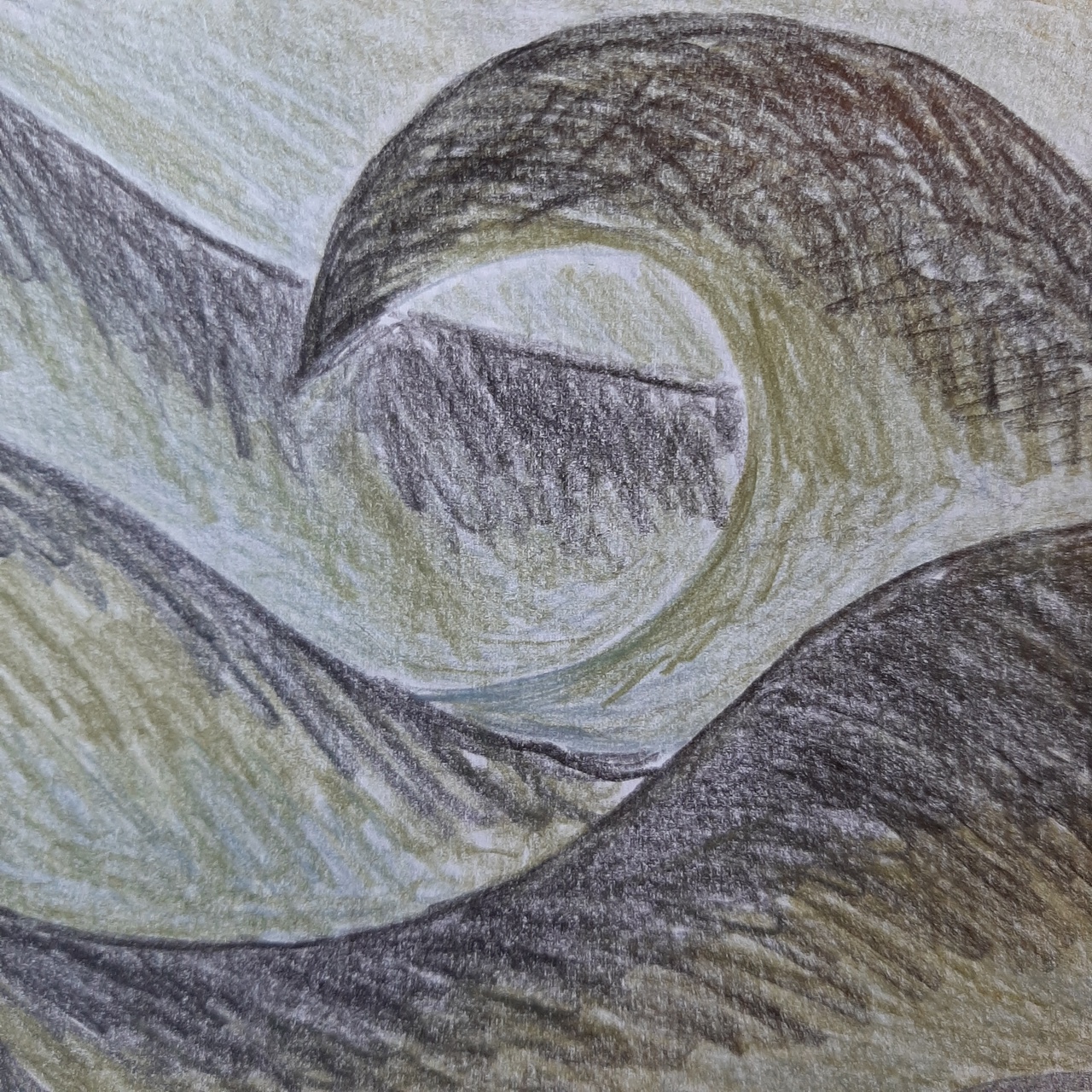

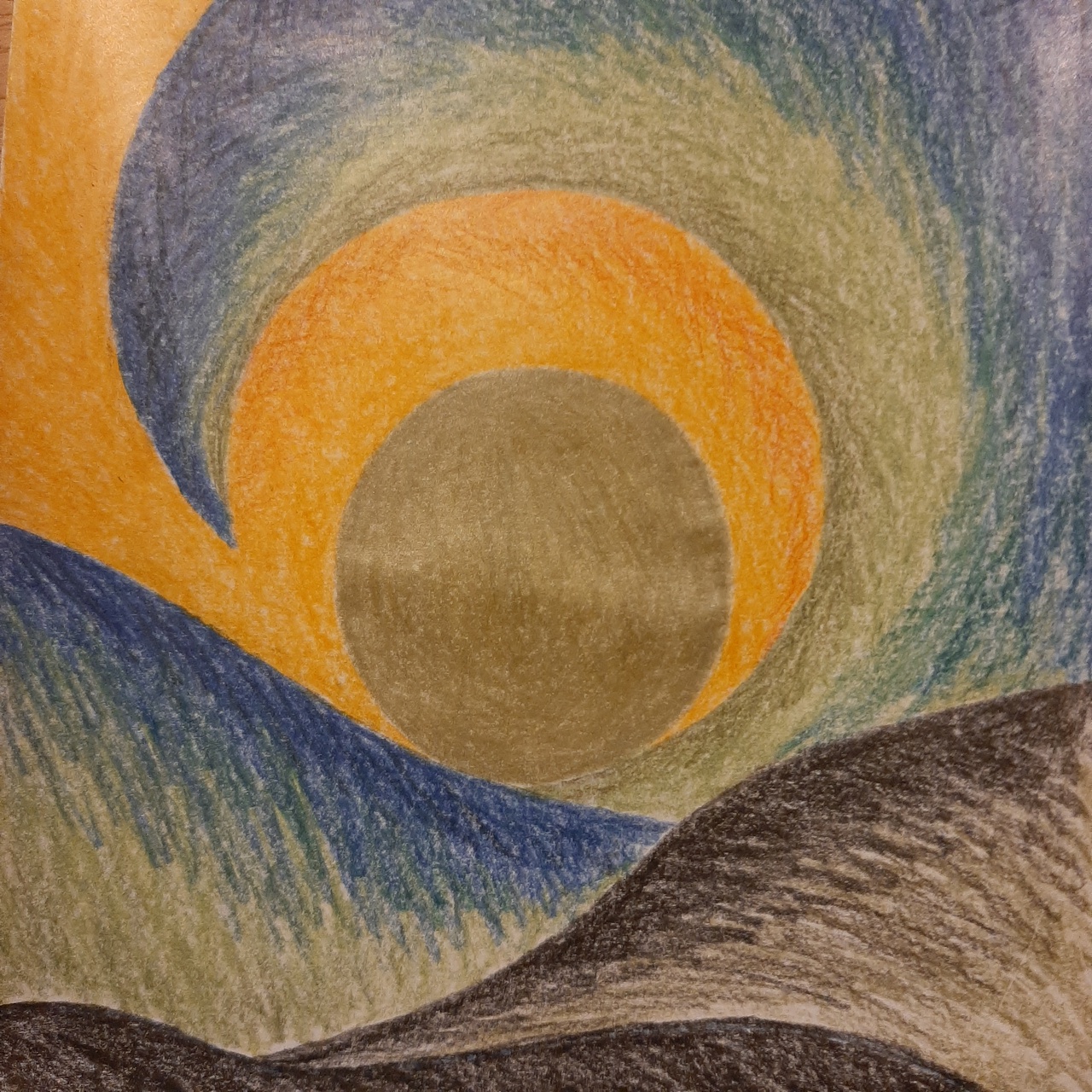

Du bist wie ein Fels. Ich bin die Brandung. Meine Gefühle sind wie riesige Wellen die gegen den Fels schlagen.

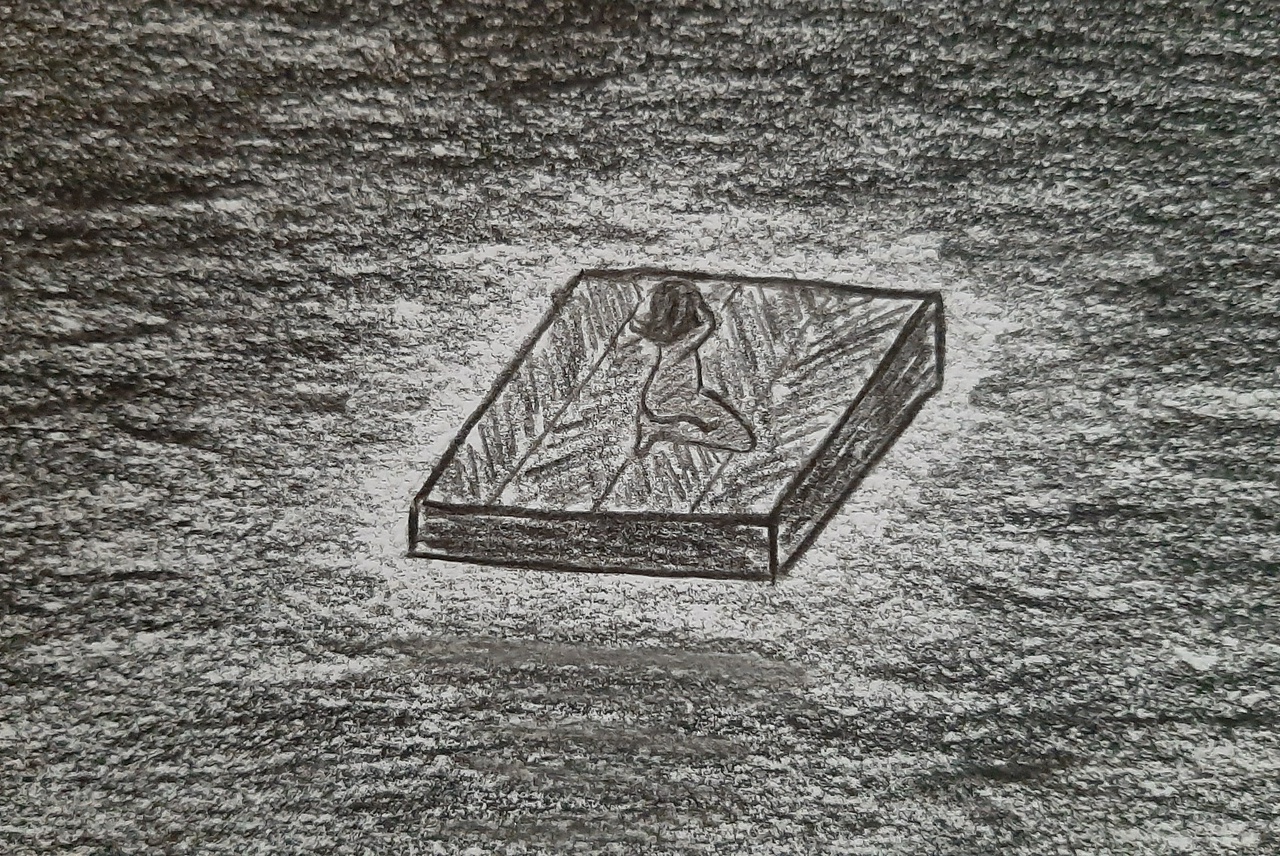

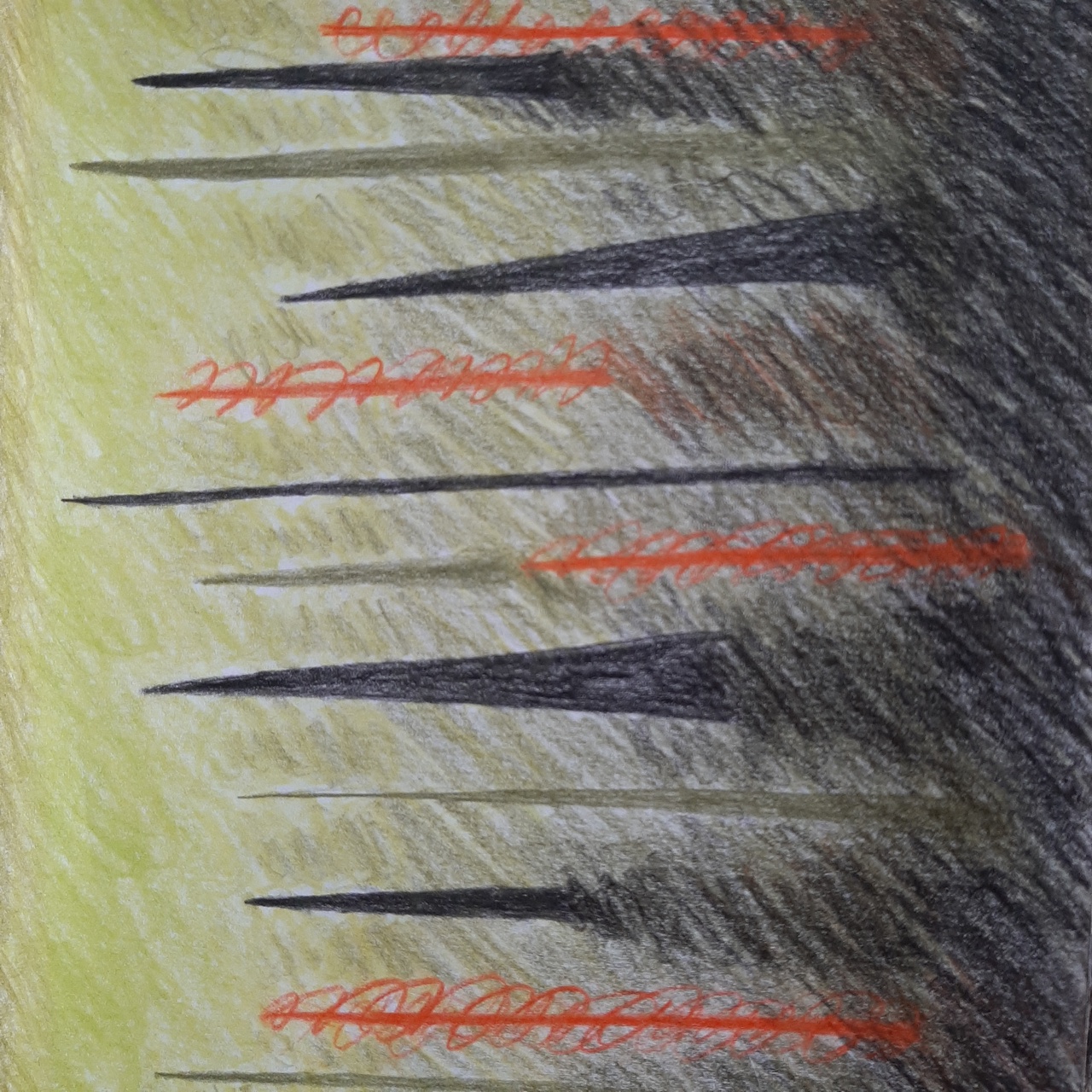

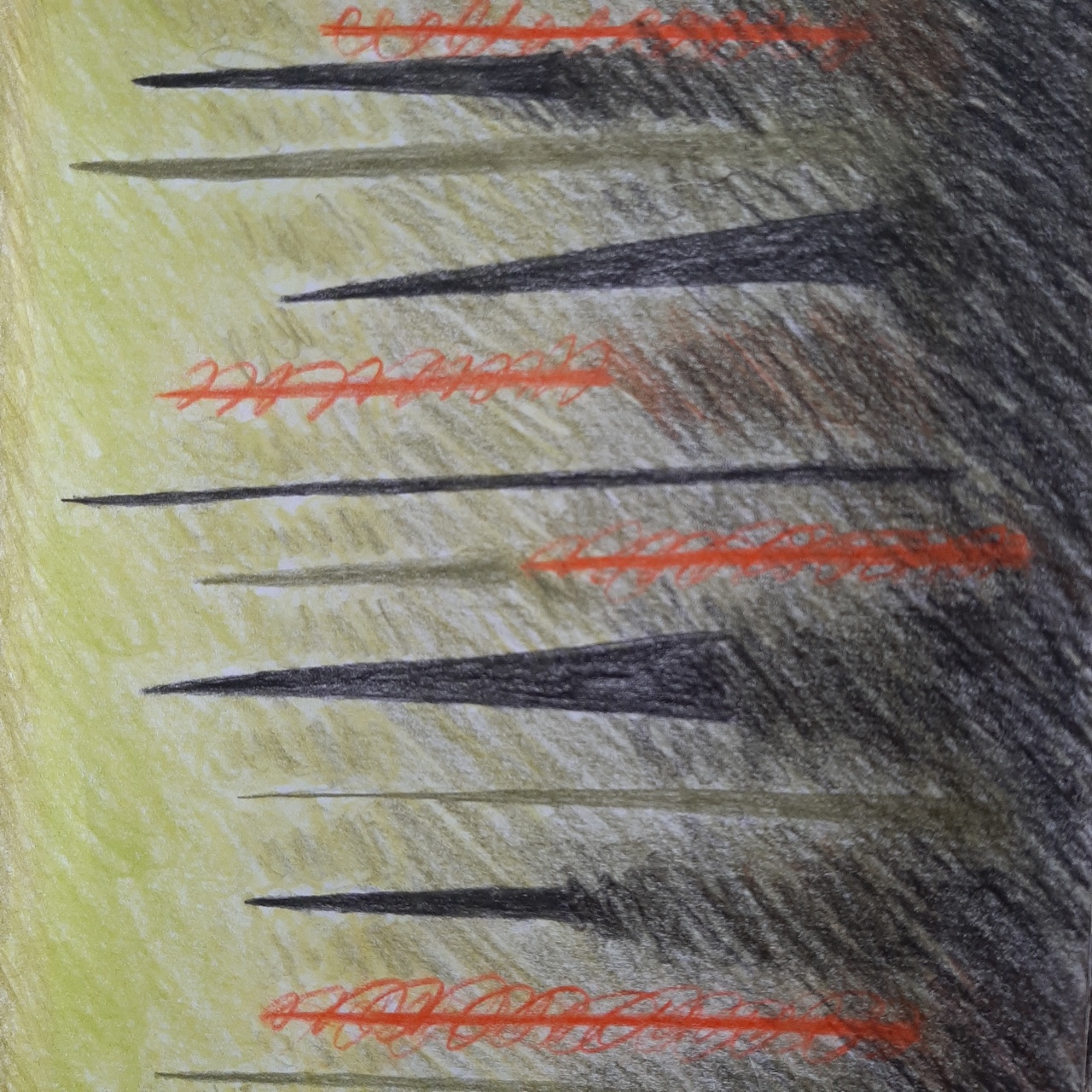

Warum umarmst du mich nicht? Warum gerade das nicht? Das, was ich mir am meisten wünsche? Das, wonach sich alles in mir verzehrt? Das, was in mir brennt wie ein Feuer?

Wir sind so nahe. Und doch darf ich dich nicht berühren.

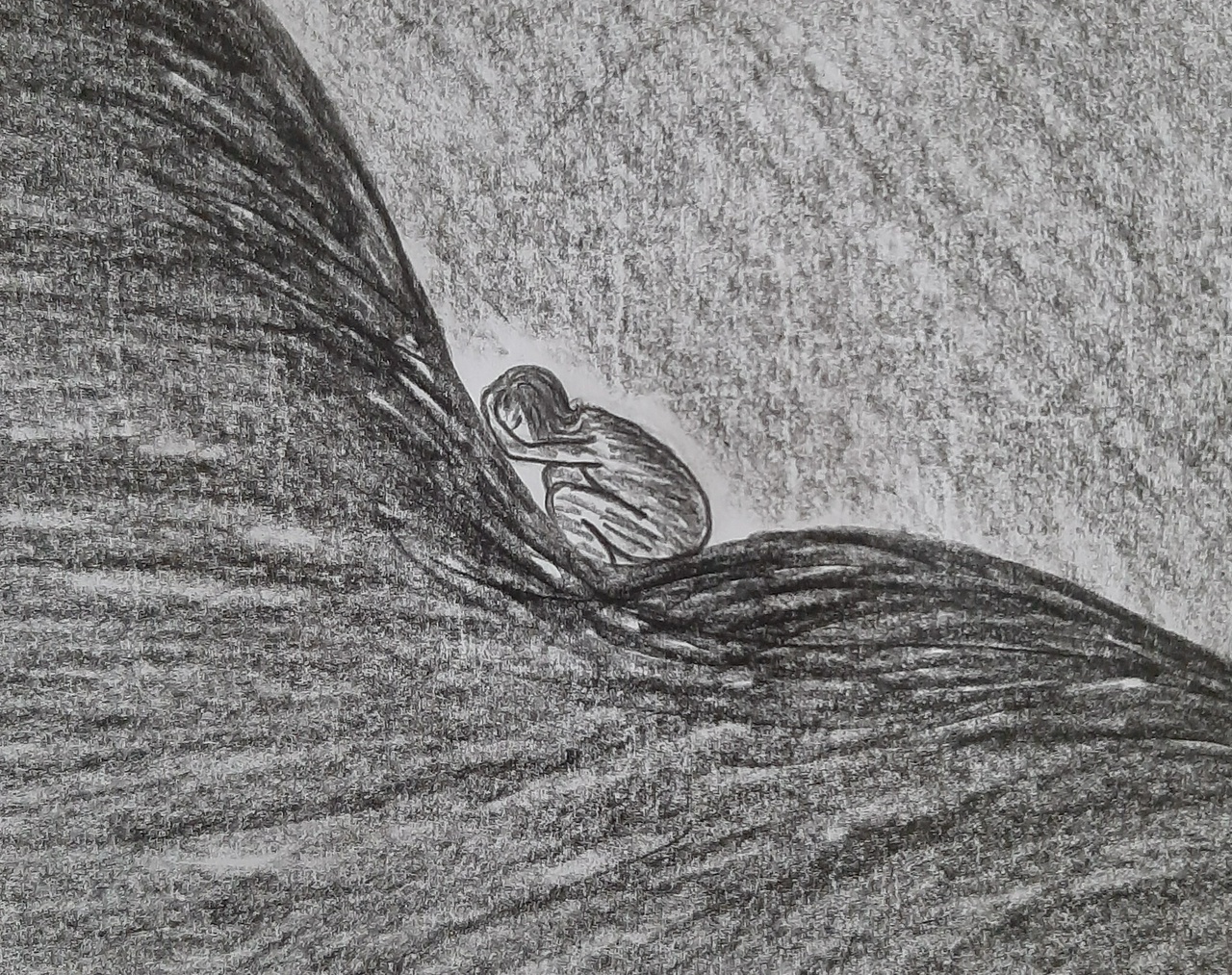

Alle Wut. Alle Verzweiflung. Aller Schmerz wirft sich dir entgegen.

Entlädt sich an dir. Bezieht sich auf dich. Klagt dich an. Überschwemmt dich ungebremst und mit aller Wucht.

Aber du bist geduldig. Du hältst meine Gefühle aus. Du stehst alles mit mir durch. Und erklärst mir alles zum hundertsten Mal.

Dass es alte Gefühle sind. Dass ich das als Kind durchleben musste. Dass der Vater keine Nähe zuliess.

Dass die Verzweiflung in Wirklichkeit auf ihn gerichtet ist. Auf den Kindheitsvater.

Dass das Fehlen des Vaters ein Verlust ist. Ein besonders schwieriger Verlust. Ein besonders komplizierter Verlust. Der Verlust von etwas, das gar nie da war. Und deshalb auch schwer zu fassen.

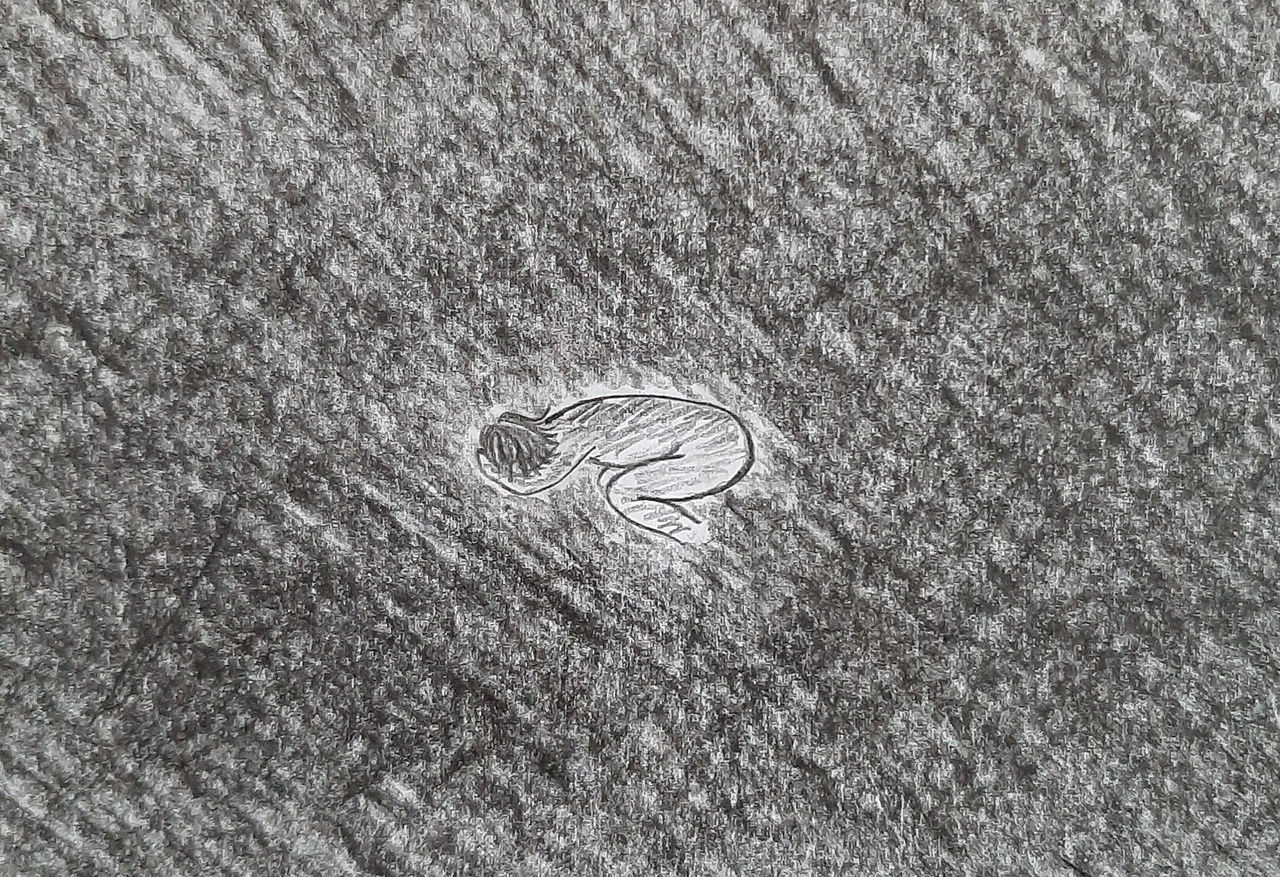

Diffus. Nicht greifbar. Überdeckt von Schamgefühlen und Schutzmauern. Tief vergraben und lange unsichtbar. Undefinierbar.

Aber nicht weniger schmerzvoll als ein sichtbarer Verlust. Nicht weniger ernst. Nicht weniger wichtig. Nicht weniger echt.

Das sagst du mir heute nochmals.

Mein Weinen kommt in Wellen. Starke, grosse, wilde Wellen, die sich dir entgegenschleudern und sich an dir brechen.

Wieder. Und wieder. Und wieder.

Und indem sie sich an dir brechen, werden sie kleiner und sanfter.

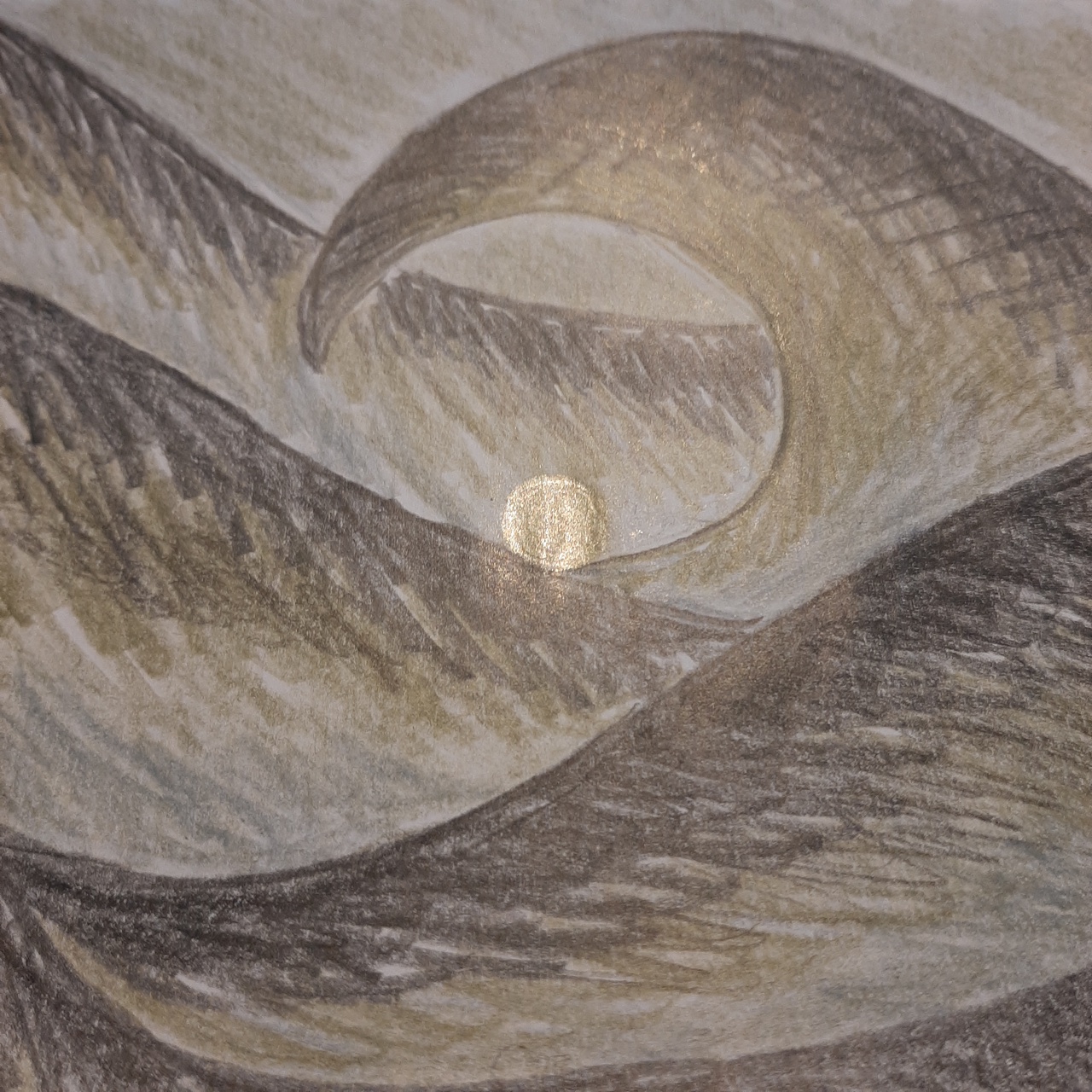

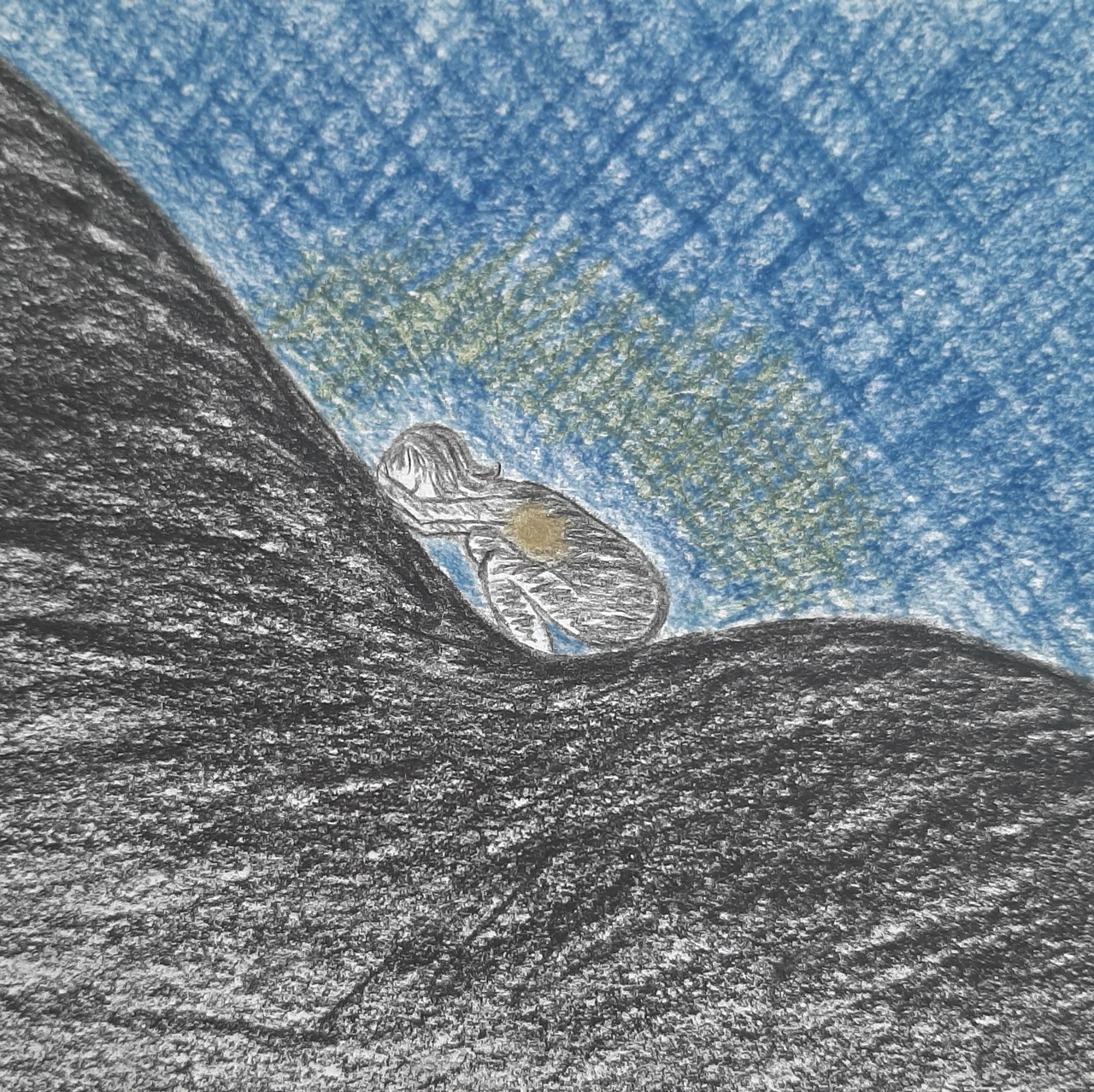

Bis sie sich beruhigt haben und das Meer glatt und still daliegt. Friedlich. Ruhig.

Geborgen. Gehalten.

Irgendwann ist der Sturm vorbei.

Hoffe ich.