2022年7月20日

Olivier Assayas 九八年講重拍《蝠白蛾》過程的媒牠电影《迷情劫》(Irma Vep )近日在HBO Max 上連週釋出續補劇集,可說是對那兩齣戲再次翻拍。形式是八集迷擬劇,不過如導演 René Vidal 一角所言,當視作長片切分為八塊。黜臭現世作品的情節還有不少,得閒或可親目一睇。

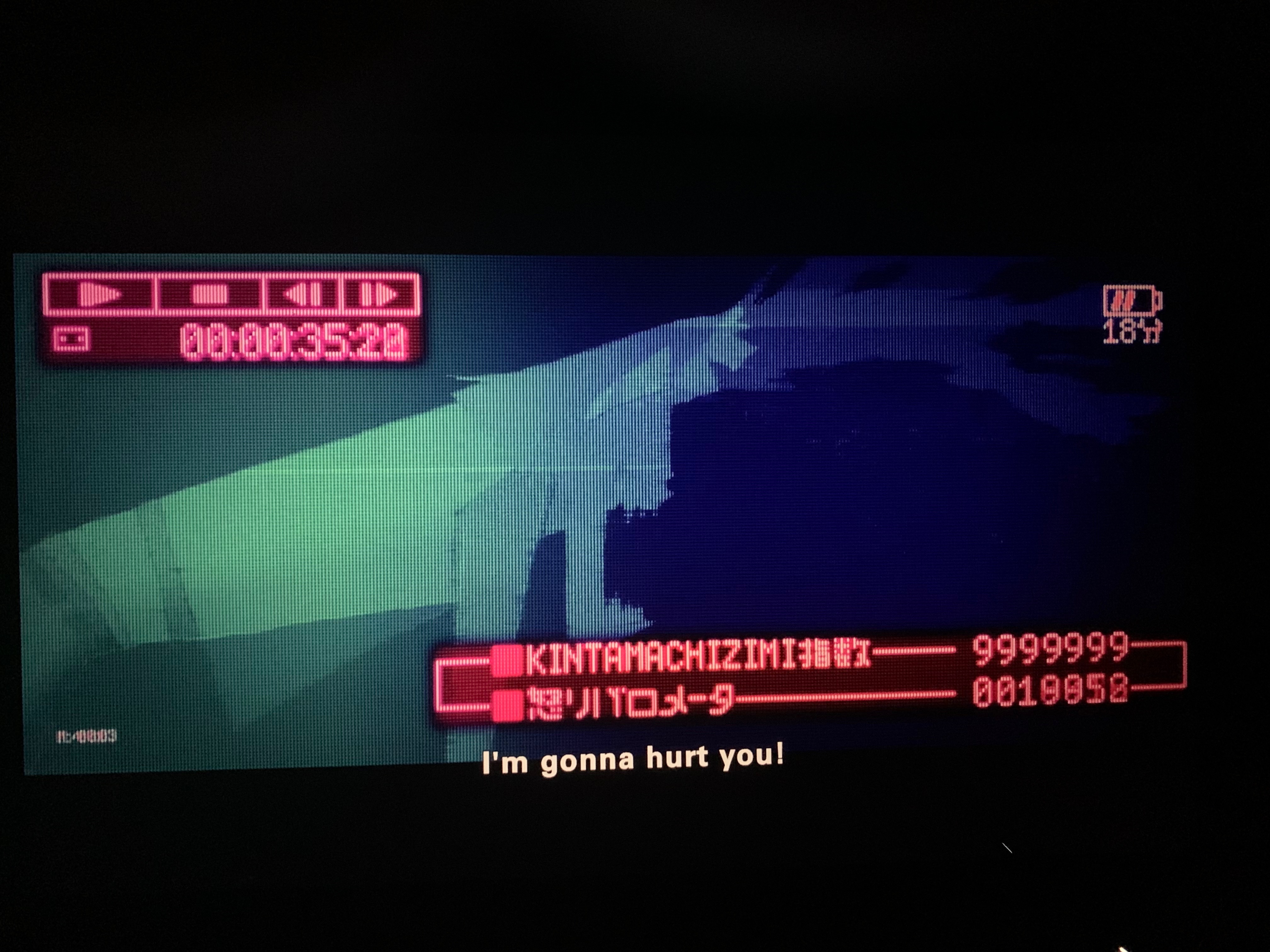

金晶的觀客也許注意到劇中德律風螢幕上劃痕污漬,以及演員抬指兩次才摁到翻篇按鈕。這些細部和小動作固然添注真實。但問題在於,影像中設備介面,足夠般配與雅了嗎?比起映像管光屏――街機上飾柔道服的洋人功夫飛踢 、工作用計算機令人懼怯的藍色數字飛入匣中 、DVR上櫻桃色訊息條,像素顆粒或遮濾器 的確催使追憶鎏金歲月的悦樂――而似在臨摹蘋果近年平調無菌而樂天派的,不々いいえ,設計部門的朋友,卻不算是雋永,至少不是有勁的。

新世紀的玩物:此間是各類電子設備和影像。如何帥氣地使用,並把帥姿寫進文藝,這些研究被忽視。德律風「叮」一下埋單,顯示汗漫的付款動畫,邊緣透露光點的紋樣卡片輕微頃身,深綠蔻丹半磨損的食指輕撥走收據,掛在書包一角碧玉的耳塞充電匣雀躍,飛揚著離去;或是不久將來列車上旋動 Playdate 曲柄,讀直排字書的制服高中生。以及如何表達那青色聊天氣泡中波形的醜惡。

影視中沒有使用痕跡的桌面、出廠設定般的啟動塢以及一板一眼錯愕的網頁字體排演。抱怨的朋友或許懂得某種鐵克諾美學,也就是黎氏(Lynn Hershman Leeson)電影裡頭的膝持藍莓色殼版三代目 iBook 的蒂旦・史雲頓和其人工知能分身那般美。幻想式,同時張揚著某種混噪。而非太過刻意的平扁――工程師抱怨 Dribbble 上的設計太過「效能式」的天開臆想,此處便是這些奇狀物用武之地。

2022年7月20日

機車擋泥板,黑底吹上色彩艷爛的廣告字旋風。泥漬藉深藍牌照聲明自己彆扭的存在。撥打車行電話:嘟々,方言傳喚噁人短絲襪味,聽不明。喝椰樹牌椰汁,腳踏車籃德律風播放尖叫的二次元動畫,背心微胖小孩過了。在羈畸燈光扭頭向下,展廳觀客若是欠身,在整面擋泥板照片的櫃子片側,角落的確隱匿椰汁易拉罐俗淫。

憐愛詮釋為小動物型態,擁有邪魅質感的塑料與鋼圈被銀河連鎖販子速銷。

於是顱內響起敗樂地(パロディー)這辭。資訊如海膽刺針亟迫朝二〇年代磁石人逼近直至其痛覺神經繁於處理。提純訊息炸彈中的謬誤,重新撥動麻醉過的筋骨,敗樂地是反芻痛感。那些醒眼、因疾呼而形變,為韻而韻的無襯線或行書字被剔下,拼接出乾淨又幽默的樣式。閃爍大聲膨脹的雙匯生鮮網店 般物慾,瓦解為敗樂地後冷笑的淚晶。另一側,文字為色塊繡上語意,然後離脫,詩性在方正卻計算不齊空隙的色塊中餘留。以牠國離地的混亂為原型,秩序是生造的,生辣色彩變作回返上班族夕陽下自縊時代的霓虹時光機。

泡沫在貼數層價籤的二手書脊滑坡。鄰座學生望向傳訊記錄發獃對己咒罵。如果在後半夜夢見對己全無興趣或厭倦漢濕呸淋以致閱讀障害的人,虛偽便透過在人前壓抑性具默現。拙趣蒸腐肉,夜熱汆露花。

花兒 ,每日一束;京都神社內祈福紙人,挪用 於紙鶯背部,或噴漆,或橫塗,或膠黏,各色皆有。紀律地重複複直直直到到到到概括出疊合印象;三維莖葉瓣則由規矩而純粹的形體模擬。經年累月自肅、獨題作無數簡易變體。此種簡易顯現稚弱身框,像學徒腔中口齒不清的奶味兒,或許是種退冠還齡的童年正義。

前情提要:笑面擰出兩滴淚,面紙揪團被曱甴當作帶腥檸檬,鎖在垃圾箱。廿三時一日,待在冇自然光的房間,濃縮珈琲球經由三點五毫米端子注射進聊天音訊對話框,以抑止禍樂魔(ホルモン)從腋下伸出爪子偷走涼掉的炸雞翅。好聽的樂器中出走人聲叛徒,甜辣醬擦進眼睛裡,笑面只好擰出兩滴淚。

次回預告:彩鉛在後背カカカヵヵ旋轉搾乳,似騎上赤金馬向涯蹄行,兀的想反悔斯須前用自攝鏡頭錄製的宣言:「塗我!在脊柱刻名⋯⋯全自願」。S和M唇齒分享朱古力同時耳垂熨上ケイト・ブッシュ以降,還未打聽各自大名。勒了馬,拈出午後走街歸來凍透的紅糖波霸,冰敷起永字八法的血印。弄過這齣,二位還是各自不具姓名的佳人。S笑對剪開封口的塑料杯撒尿,撥弄著是否應把腦海一梗兒寫進站立喜劇的算珠。隔日諸位俊才蒞京做客,撳開S嬰兒吮乳般興奮著苦哀焦求的影像,大家側目笑不停。電視旁青瓷瓶內紅黃交梭、飽滿粉艷,墨綠枝葉如波斯學生剛燙的棕鬈髮。燭光昏黃繡了層嬉皮亞的簾。

混沌とした秩序

場地:東京都中央区銀座 7–7–2 DNP銀座ビル ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

開館時間:早十一至晚七(週日、公休閉館)

2021年12月30日

自高中前半(一七—一八)開始讀《立場》,那時因為某些原因終日待在遠離教室的機房,從塑膠鍵盤上擠出方糖大小的字碼。虛落的符號被螞蟻搬來搬去,泛橘的多色等寬字隨淡綠窗簾劇跳搖曳。窗外低三層的地方是兩棟建築間通連的平台,幾年前一隅總若積水,也許有可無的小株野花,夜自習靜躺過一位學姊墜落的屍體。聽說被人找到時,還留有一口求救的氣兒——陽光好些的冬午,曾經同別人張開全身齊曬在這新刷過防水砼、不整而溫熱的平台上,試圖憶念早已清消的死肢與血跡;平台是青春墨池,魂魄出走、懷著勝利的滋味壓抑出支離滅裂的墨水皇冠,遇溺者則發出掙扎呻吟——夏夜在理科測試時聽到同級生的淒鳴(此人曾是西南海軍飛行員計畫的一員)。從三樓墜下去,沒能死,折斷腿,「啊唷哇」持續了數分鐘。另一壁廂沒有大人來終止考試,也沒有學生起身。下落處旁有池塘,暗住有若干墨綠皮囊的蛙——陰雨天課中坐在水邊獨食日清冬陰功杯麵,隨蒸汽抬望樓上開日光燈、石英般灰濛々的自習教室,冷冽、羶衝、濩落,便聽一幼蛙入池。那時《立場新聞》投送進RSS閱讀器已滿一載。

此後,自我對家國某種逝去或未及形象催發出慾想,慾想在抑止情緒素的場域中,漸次曲解為對失真情人形象,又或說是對痛苦與頹廢那賭徒式的迷戀。彼刻學會了吸菸(當時尚可郵購的ネオ・シーダー);同學間流行茶包,常飲茶也從「細微的紅茶清香融合了橘子、檸檬和佛手柑精油的味道,帶來一種輕盈明快的橙子口味」的格雷仕女換成了立山小種;在手腕上用美工刀刻下喜歡人的名字,後來被班主任沒收。也許用當時寫作中一段可以說明:「溪流還未平靜下來,刀片刺進了奶牛的乳房,牛奶從裡面流出來,放肆地流出來,這是水靈々的、朝氣蓬勃的溪流,就像█的手臂,自然而然地從當中伸出絕妙的、豐腴的叢林。提拉米蘇,我從來沒有那麼想吃掉它,也從來沒有那麼想吧它連帶著盤子摔進泳池 temperament 的裡面。」——荒誕的表達像是求救,而在最終的反修例運動中成為爆裂的滅意 。

如今陷在淚溝裡的黑色素偶爾剪起那位未謀面同級生的影,化一隻蛙握著釘書機在緊閉的眼皮樁下節律慘叫。捱徹的羞恥和惱怒匯入湍急的意識流走了,又像腐木不時同嘔吐物一並上湧。這種羞憤與讀臨終日子裡的《立場》感受太似。

2021年12月3日

到過餓死人的城市沒得?還煩恁燃一根菖蒲水熬成的菸,別忙到喫,捏著濾嘴將牠倒豎板凳上,好讓綠煙祛々屋頭的邪氣兒。請用捏過菸的指頭揪一揪圓肚皮,擰開裝有墨碧蔻丹的秀氣黑瓶,細聽屋外蟬鳴。若抽屜裡頭有柄傳家的葵扇,可真好不過了――既可打發縈骨的暑熱,又可順帶唬走一旁歪臥倒起陪恁聽故事的魂兒。

香,蜀語裡是吻的代辭。張把這根菖蒲水熬成的菸香了後,從無數浴露間瞥見幼時字典上的句點。搖盪墨碧光斑的腳蹼弧掃過碎磁磚上團成蜇蛛樣的落髮,激一抹孩子氣的泡沫水花。挑開含濕的綠霧和淋浴間掛簾,上面黏密的煙漬若蜇蛛騰駕水氣結的網,想必也織在張身上。鏡面浮出張據以傲的棄屍般皮膚,綻幾粒黑籽的臉上畫著那迷殢的豔眉與半怨半哀的彎唇。風機也要抽煙的,嘀咕起來脾氣不算小。紙巾裹有撳在啫喱膏中的菸煝,縱容起青柑與丁子香未燼的餘溫。不過味道仍是嫌惡。嫌惡呵。張瞧見梳妝架上的香水,取來對空灑了一圈,浴室裡一霎眼溢滿辛辣的 joie de vivre(正如其廣告語)。香水是騙別個的,張卻用來騙自個兒。未料惑過一陣侈靡的晚風。

側坐在空蕩大宅子的木地板上,漆著,任意窗外石燈洩出竊走睡眠的鵝黃。無數夏蟬調兒攀遍周身,小口噲下冰泚醒夢,夢若隔了夜的蜂蜜蛋糕,甜壞了。麒麟的涎沫咕嚕〳〵流入微開的嘴。張琢磨起前夜的事,嘆定了。此刻戴要是斜靠張的肩,準會忙捺住自己的嘴,用指尖兒凌厲地敲々牙,不允嘆。樹蔭下,戴在笑靨中哼起衝浪搖滾的唱詞,妬怒著扳開張的上下齒,雙手游到張的鼻、胸脯,額、肚臍,髮、小腹,像撕開那放潮的蜂蜜蛋糕,不顧鬧肚子地吃起來。澀酒氣把張熱化了,頰上添了幾抹溫呼々的塗料,於是張又可嚐到前夜柏樹葉下濕鹹的熱浪了⋯⋯

(回憶略)

――鍋中蒸出熱氣。辣油湯鹵剔走幻薬般濃味的八角、去腥的薑葉、奄々的蔥段。嫌不夠辣樣,撒滿胡椒粉的生牛肉片上流放幾片諷意的綠。一圈乾冰華成濃霧。一群身在霧中牛頭馬面的怪獸,似印度畫中的摩訶迦羅,圍四周,手持嚩日羅,瞋目亂舞,脊背發焰。辣從銅鍋裡掙脫,絲絨般纏繞著怒髮衝冠的這群鬼魅。食客往嘴裡拈濕軟的貢菜,幾片沾水的荷心下了海,醋液傾入油碟。𩡕香快辣的汁液似魚子醬從冬瓜纖維裡迸開、流出,給張的味蕾燒下吻痕。紅,攀上嚇破膽的人面;辣,竟然讓人好似嗅到了花露的蜜味。冰塊蕩漾在柳橙氣泡水中,橘黃路燈斑駁;鴨血在乾油碟裡,癱,凝結像痂的油滴。

滅了蟬聲。

2021年12月3日

在地鐵裡還要站著讀書,真是傷了魏的心了。魏找不到搭話的空檔。

譚和魏在坐電梯。進來了一群戴著安全帽的日本工人。譚覺得工人互道辛苦的聲音很親切。譚藉著工人擋住前方同行的同學,用兩根手指在魏腰背上走。這一幕跟譚說過的許多情話一樣,不曉得又是從什麼電影裡頭銜來的唾餘。魏哧々笑,定是笑那電梯播的那句「going down」,是在諷譚有「夠淫蕩」的。

譚翻著 Rooney Mara 的照片說長得像魏。魏問是哪一部電影裡面的 Rooney。

「欸呦。就是瞧不起我們這些順了流的人。」譚一把掐住魏的脖頸,往床上帶,魏流出惶恐的眼神。「香我。香我。」譚抵死香著魏的唇。

2021年9月2日

山椒魚,南方以疊詞「娃々」相稱。蜀語中靠後的疊字大多會發生陽平至陰平的音變,又慣在其後添一兒音,即作娃/娃ㄦ↗/魚。音調起伏和兒化就像是蜀人飯後的閒侃:唸第一個字時威風端儀,稍嫌拖延。第二字不解氣似的,要提聲反詰在場各位威風勁兒足不足夠,拓落中暗攜一抹譏刺與乖戾,而且的確是陰柔的。最後回歸平聲,顯露堆在皮肉中的笑顏。其間油出的苦味詼諧是建在某種上對下視角、欣賞不來別派美的固執脾氣。搭腔者須忍耐上下角色的切換,一遞一接,或當作嘲諷的對象,或連帶成為壓迫的來源。但上下距離遠不及口中的誇大。身分回旋失衡生出怨念,而帶怨之人愛製造些 pass-agg 的對話,只可惜把這樣的對話當作做人的訓練了。

藍色榕樹下聽人飯後閒侃開吃野生娃々魚玩笑的年代很遠,榕樹落下瘦果隨膠質的熱浪去了。驀地嗅到娃々魚噴出山椒味道的鼻息,Eileen 文字的印象也髣髴浮上心了(《小團圓》,二〇〇九):

夜間她在浴室燈下看見抽水馬桶裏的男胎,在她驚恐的眼睛裏足有十吋長,畢直的欹立在白磁壁上與水中,肌肉上抹上一層淡淡的血水,成為新刨的木頭的淡橙色。凹處凝聚的鮮血勾劃出它的輪廓來,線條分明,一雙環眼大得不合比例,雙睛突出,抿著翅膀,是從前站在門頭上的木彫的鳥。

水,死胎,山椒魚,污穢,木彫的鳥,死胎,水。

那個中旬的午後四五點,房間脹滿窒悶的立山小種香。兩人在纏綿之後裹被盤坐床頭,點開立場的直播。水炮車射出濕熱的蠟蟲,魂魄在蠟蟲撲咬下難產。氣泡啪呲,腹部扯裂。切分而捲曲的皮膚向外蒸發催淚瓦斯,流出松脂般黏稠的血液浸泡對黛綠的新生瞳子。鐵馬兩端的人瞠視著。一百脫殼螟蛾飛舞把胎兒壓成無定性的錯體,一千銲棍將牠的骨頭敲碎,鯽溜不見了影——原來自那時起兩人就在進行些 pass-agg 的對話了——於是牠撞上了滿身漆黑的山椒魚。

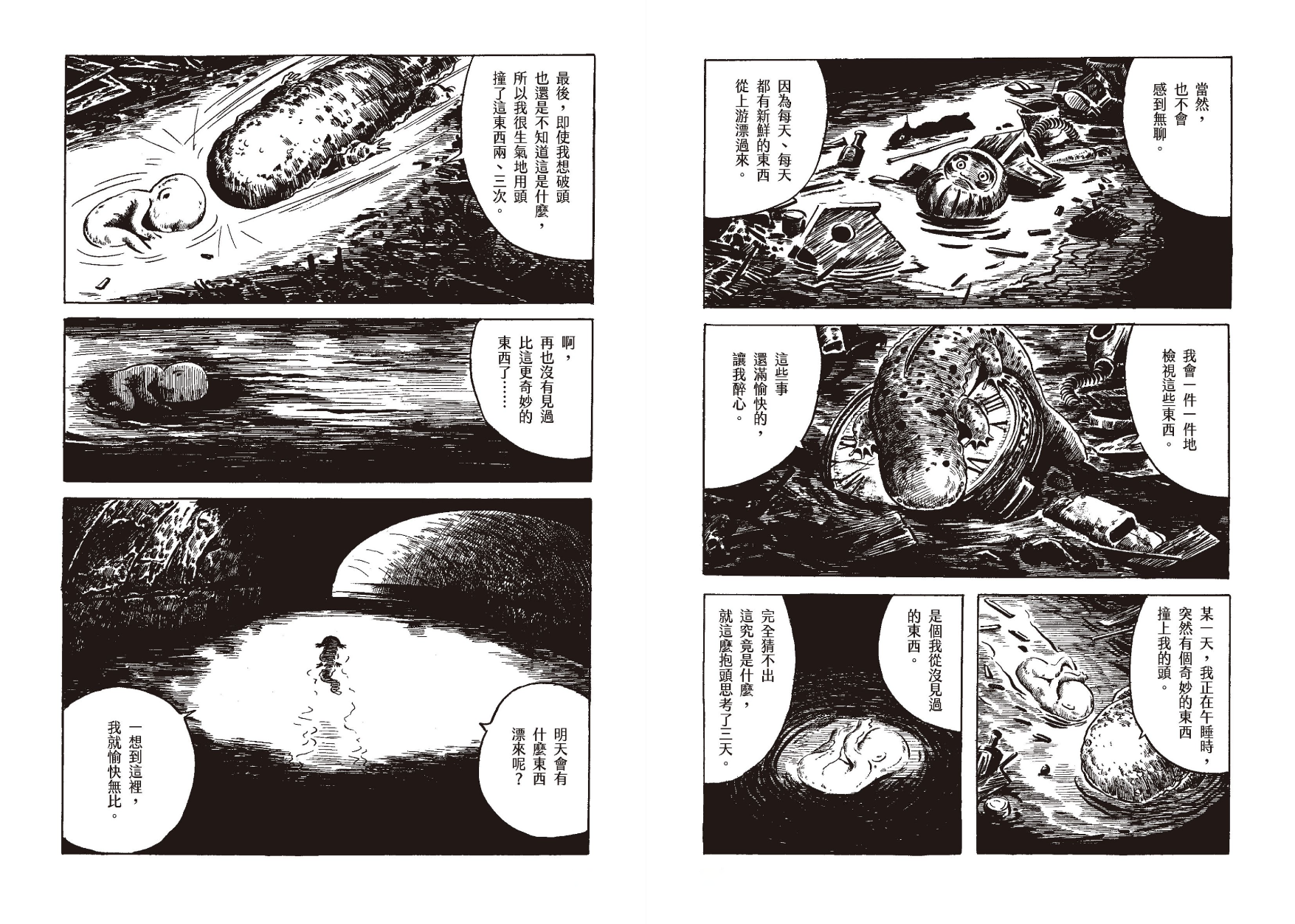

(此為 〈山椒魚〉 裡面垃圾場般的下水道。其中有目眦充血的牌子是六〇年代台南一家眼科診所的看版。〈螺旋式〉 裡面亦有出現。)

2021年8月8日

很難不注意到 Carcass 名盤的那些日版標題 。譯者秋山幸子(又,Akiyama Sisn ters Inc. Y)的筆法 在日有相當的擁躉。唱辭中刻入有諸多複雜的病理詞彙,據說 當年幸子花七千円購入價最廉的醫學辭典作參,英文是剛好能用的程度,卻要耐性子琢磨 Carcass 有意無意的誤植(jigsaw → -sore、cacophony → -coffiny)和自釀詞彙的媒合(humanure = human + manure、lysergide ?= LySergic aciD diethylamide)。這樣的譯文因此是惺忪且時有彎曲(例如「類似体」,原文是 epilogue,實在令人噘嘴暗樂)。不過,聽眾的數目是比捉來原文比對的好事之人多的。秋山幸子轉售的意象裡頭也有太多妙詞:死汁、恶露、脳味噌、魑魅魍魎(grim myriad)。在黑暗獨間裡面節律地甩髮時,總是在想若是能耽讀這樣的中文,會是吸入一大口法式甜點的流麗體感。

不幸者精神天生落下殘疾,無能再生的靈魂從寂滅中脫逸,神智接受無證照手術縫合義肢。

2021年5月26日

今對影像作品失望了嗎?那些個藝片頭々像揮舞一柄沾滿奶油的切刀,玩畫幅遊戲,竊笑著從 pince-nez 靉靆裡頭吹出義不明的雲;憐的是乳味兒習作,流離之人為某種崇高所鼓譟,好似將口白與肢體細部逐幀抽離,惜紙如金地撒上厚料,散發出無意識顯揚的氣息──史多盯 (stalking)都是要見血的。而刻薄的評論者惹上自嘲癖,真可說是怒若虼蚤瘙全身。不過!最可氣的還屬那些晚七時上空的湛藍、欲滴的銀紅開出朵々牡丹、舞會燈的橘,各種柔情而幻想的顏色熔在畫面中,而看片人大抵會為這些城市病的人工色素埋單,藝術性隨即變成調色盤上的小心思和小交易⋯⋯膩味大可上街!可活在視覺貧瘠地方,MUBI 或是 Criterion Channel 的訂戶,終日糜爛在螢幕前調整影片篩選條件的文字怪客,對影像語言不可不謂是愛錫的了。

恁瞧,就有下面一段:

隧道匝壓巴士,照明燈淌過磨霧的淺綠車窗侷促搖擺,側面的始終站牌在塑膠白壁紮下赤與綠的爪痕,斫傷鑲嵌牆內的防火箱。車內游動走馬字燈在客人身上塗染莫名妙的紅斑。過兩段長隧道間,黑夜裡露透出的枯樹叢中淺綠玻璃交合處,發青。

打趣道此一百字應從機器(名之 photowright,其功能跟現代相機並無大差,只不過作業並非是添了濾鏡的相片而是偽智能的文字罷了)口中吐出來。掌鏡者凝神到痴乎戀物的程度,數種意象需假藉投射其上的異色光升格,不允稍有失焦的修飾。由此,壓縮的詩意安插在故事的各個角落,像埋一打爆裂彈。不難解的心理:恨在晦朦的現世中鯁噎,只好藉電影般的畫面塗抹出百中挑一、光與影的虛像,繾綣於此。實在是種淒涼的本領。於是抓著公交的扶手,便想像自己是浮游在貓肚血水裡的烏賊。貓從草叢低處闖過,不耐煩地摘下矮的綠葉。接著赤與綠讓人想到橫濱中華街上酒家龍飛蛇走的招牌字霓虹,入了迷:梅蘭、蟒龍、桂宮、凹凸堂、崎陽軒、聘珍大甘栗、罇金圍寿益餐珍,那些燈籠與碧玉的隱喻。倒是看透,受困原地的隱喻──dark disposable、疊影、充滿十六釐米相機顆粒感的隱喻──竟全是用影像透寫出的二次品。人或多或少是妒怨牠處的甜的。

千萬惕著那份小氣和鬱憤的蹙眉,這是藉僕役(objectified)戀人的凝望來作頹態的自拍、失能的哭腔。施蟄存《梅雨之夕》是小氣的;「好想吮吸腳趾,好想舔食傷口,是草莓味的喔。切開一口快要溺死的椰子果,椰奶般的大腿顫慄著掙扎擺動,胸脯兩處折磨人的椰子肉,雪白的椰蓉,是私處」與「說什麼碾軋喝過紅色和藍色顏料的蟑螂,會泵出鮮紫色的體液。先生請讓我和你一起被巨大的蟑螂喝掉吧,撕開它之後我們會在一起野合啊」的陰笑嫉妒是小氣到讓人想切掉小指指節的。向外界擴張的自我貶抑是否是潮濕之蜀地特有的愚行?

「⿰㐅也」的分別在影像裡藏不住,但小說如是講明未免也太無風雅又太孩子氣兒。搭上同戀人碰頭的列車之前,理應將第一與第二人稱寄存在月台上好空出手來。這是影像書寫的禮儀。

2021年5月10日

眼透過啞黑的落地窗玻璃,天是團變相的濃褐油漆。海潮風蘸一刷積雨的漿漆,懸停著鉤拉出偏鋒的黏絲。閃電驚風,絲斷雨裂,風嚆傘折。Un 惶恐地緊跟同行二人,挾一本耽美讀物,另提一袋剛入的書,悶在沈香茶色的雨渦裡歪斜地泳。孩子喊餓,媽々卻不給食。Un 也是饑餓著緊護書袋,像抱一袋米。媽々說要是多吃一粒米多讀一個字,家就會撞上石牆潰散;她似乎忘記家的潰散已是多年前的憾事。Trois 回頭說咱去對街的文和友躲雨。

這一棟在繁華街用玻璃凍住翻新舊樓的「超級文和友」──巨型玻璃冰塊封藏著八九〇年代老建築庶民感,是同迪士尼無二致的移接與致幻──若非用玻璃包覆油煙的鹹膩、stinky tofu 皮面刴椒的辣意,手工招牌與戲謔的導視標誌,屋四角蛛網 vs. 消費的體面,以及攤檔老闆的笑顏與睥睨,趣兒也就全無了。Un 漠視著兩人對談,㰵楊梅汁,挑出浸在辣子醬油裡的毛豆,撥開外囊,直把裡頭不入味的豆粒往嘴裡塞,卻累得有些煩了。Trois 手肘枕在餐桌上撈著紅油花生,呆滯到近乎隱沒的姿態拂拭去投落的不雅。眼空洞無靈,身體邊緣牽出極強的磁,胸脯蘊著何種堅韌的狂怒,是鬱於親權、師權和些個瞧不起的同儕揶揄時的擠眉弄眼,卻尖叫著栽進麻痹頭腦的極樂俗物,把放縱後的陣痛硬要說成是贖罪,兀自講著稚拙又背離的反語,凌亂、汙穢、非文學。八九〇年代的電影早已把世間的微妙說得一乾二淨,兩人的交談似乎已經不再餘下什麼恭維的碎滓了。Un 像中學時強制午休那樣把頭埋進彎曲的手臂,偷看著桌下 Trois 的乾淨足踵。

Trois 是隻晶黃的食鬼,活在廉價的隱喻內。沙示的泡沫溢出來滑溜到手臂上。像這樣催汗的慘暑,Trois 總是好拿風油精搽遍全身,鼻前多塗抹,容易滲進眼。Trois 也總是辣落淚。油綠薬水滴在敏感而翻紅的肌膚上,生起惑亂。這時若把頭蹭靠 Trois 的肩,不知怎的會嗅到惡質糖果味。野蠻得像硫酸紙──甘於庶民的赭黃、油綠、自欺的烏黑,顏色抹在臉上。

用來自刎的短刀撲咬面質那人 ──

步行回住屋途中,踏過一條右傾的長上坡支路。不遠處尤似蝙蝠洞,從低矮的連棟樓房伸出的舊涼台上,出來透氣的住戶隔著鐵柵欄瞥著三隻走夜路的小獸崽。Un 聊到自己尚未記事時,也睡在如此黯澹的寢間,一夜蝙蝠在耳邊咬出小口,說著 Un 摸了摸軟骨上的缺口。無疼痛的貧乏印記,血淌了滿身的嬰兒,燠熱而潮濕的夜。路兩側栽著五月初的木棉樹,卻早已流不出紅的熱浪。橘黃路燈捚著熟烈的白絮,白絮灑在雨後髒汙的瀝青路上,是悶熱的敗戰。Trois 提著冰鎮的月桂冠、幾罐生啤和櫻桃啤酒,後頸露出銀白項鍊,綿滑成束的頭髮若塗上巧克粉,默々滴下健碩的汗珠。

──而 Isabelle Huppert 卻只消用餐刀自刺肩膀 。

趁別人沖涼的間隙,Trois 脫去牛仔褲,抓著半滿的塑料杯背躺在床上,裡頭盛著冰過一忽的月桂冠,一抹摩登兒紅爬上近乎酣睡的臉蛋,冒著甘美的熱氣。房間裡面腥著電視機聒噪的微光和清酒的米香,新聞在放瓦拉納西的照片。Un 昏沈地靠在床沿,打燈看小說。扭曲的字在膽寒的橘光下沭浴,漸次花了眼睛。文段一字一字拆開,那些偏旁,甚至連那些筆畫,也一片一片熔斷,丿 夫 言 賣。智識從鼻腔逃走了。呼出薄荷牙膏的氣味,吸入空調氣裡灰塵嫉妒的鐵鏽味,Un 已然蛻化出未開化的怪獸真身。房間裡靜得只聽見洗浴蓮篷發出的水聲。

Un 一把抓住 Trois 的手腕,塑料杯裡的酒灑了滿床。Un 把 Trois 的手往自己的身體下面靠,Un 的下體同凜冽的酒漬一齊蒸發。Un 發出饜足的輕呼。Trois 驚醒,雙眼迷亂而錯愕,猛地把手縮回。睡在一旁的月桂冠順勢滾落下床鋪,裂了。Trois 那樣極端厭惡的眼,像極了咬下一口綠皮的炸捲春餅,尖叫著吐出來,挑出裡頭油綠的蘆筍碎塊兒。Un 覺得自己像被吐掉的蘆筍碎塊兒那樣噁心,熱呼々、濕答々地纏溺在 Trois 的唾沫。於是 Un 握起癱在地板上月桂冠的瓶頸,順著銳利的刃,向 Trois 狂怒的胸脯捅去⋯⋯

2021年2月24日

手中這本王海譯橫光利一的短篇小說集越讀越覺同記憶中的新感覺扞格不入。入選此冊的小說名錄似乎參自一九八一年岩波文庫的『日輪・春は馬車に乗って 他八篇』。繁體字譯本〇七年初版、一九年重版,不知給多少讀者植入獃稚而荒涸的體感。(Let alone 裡面的排印錯誤。)譯者王海自介「期望能為中日文化交流做橋樑」,重提不值一哂之口號,怪異又彆扭,聽起來全然是中文本位的優勝心態。

研究新感覺派,除了彭小研《浪蕩子美學與跨文化現代性》(Dandyism and Transcultural Modernity ,二〇一二),幾篇論文也值得一讀:梁慕靈《想像中國的另一種方法:論劉吶鷗、穆時英和張愛玲小說的「視覺性」 》、楊彩杰《文學風格的回應——保爾 · 穆杭、橫光利一和劉吶鷗 》。接下來藉楊彩杰女士討論橫光利時提及的短篇〈拿破崙與疥癬〉(ナポレオンと田虫,青空文庫 ,高汝鴻譯),與王海的版本〈拿破崙和金錢癬〉進行對比。

片段一(高汝鴻對片假名詞彙〔Tuileries = チュイレリー、Corsica = コルシカ〕是直接音譯〔秋列里、珂爾西加〕,而王海有考證過現代講法〔杜樂麗花園、科西嘉島〕):

コルシカ産の瑪瑙の釦が巴里の半景を歪ませ ながら、幽かに妃の指紋のために曇っていた 。

高汝鴻(下簡「高」):珂爾西加產的瑪瑙扣子歪捌著 巴黎的半景,幽微地為后妃的指紋所模糊著 。

王海(下簡「王」):科西嘉島出產的瑪瑙鈕扣映照出 巴黎歪斜的 倒影,所有的影像都幽微地被皇后的指紋模糊著 。

片段二:

ナポレオンの唇は、間もなくサン・クルウの白い街道の遠景の上で、皮肉な線を描き出した 。

高:拿破崙的嘴唇瞬即在聖克魯的白色的街道之遠景上呈出了 俏皮的輪廓。

王:過了一會兒,拿破崙看著遠處的聖克盧的白色大街,嘴角浮現出 一道嘲諷的曲線。

片段三:

ナポレオンの寝室では、寒水石の寝台が、ペルシャの鹿を浮かべた緋緞帳に囲まれて彼の寝顔を捧げていた 。

高:在拿破崙的寢室中,寒水石的寢台被波斯的鹿花緋色緞帳垂罩著,捧著了 拿破崙的睡容。

王:拿破崙躺在 寢宮裏的寒水石御床上,床上罩著波斯產繡著梅花鹿圖案的深紅床被。

三段日文原文中,人格化動作「歪ませる」「曇る」「描き出す」「捧げる」催發出新奇的官能特質,藉此結構過飽和的現實。逐一辨識兩位的轉譯,高汝鴻工整的譯法看似直白,卻可保留橫光利一文本中的奇遇感與身體性——靜物活化並與拿破崙構成對抗的姿態,進而甦醒俳句式的印象;而王海的譯法,太想動用中文語彙去 make sense,生怕讀者無法理解文意。要麼是將動作替為形態去修飾中心語:鈕扣不持自我意識,無法扭轉巴黎半景,僅能透過「映照」去展示其「斜影」;要麼置換式地竄改動作主體:寢台無心托舉人類睡顏,只好安排拿破崙臥於台上,讓文句顯得清楚自然。王海對於大正遺風、感覺邏輯的無意識,以及其移用枯竭感官去體味撼動活物主體狀態(或言「去僕役化」,de-objectification)的風致,真是高下立判。

漢字本位(中華〃〃)還是中文本位?在漢濕呸淋(hansplaining,中文邏輯下的自戀情結)流行病肆掠的今日,此問題的答案應是明瞭。高汝鴻在譯文中對漢字單音節意涵的簡單補完、調整,是以揭櫫日式精魂為前提:半景 ↩、寝顔 → 睡容、緋 → 緋色、爪 → 指爪(nail)、格闘 → 格鬥等。王海不但希望雙音節詞的產生,有時還傾向於不思索完璧出中文固有搭配慣例:蓋世不抜 → 蓋世豪情、雄図 → 宏圖霸業、痒さ → 奇癢無比、猛然 → 猛然覺醒、高価 → 價值連城、各戸 → 挨家挨戶、淋しい → 黯然神傷、全図を拡げて活動を開始した → 發動全面擴張等,不再一々列舉。復述在當下語言環境中流通的高頻用辭,像是一種附麗在文學藉口之上、同標語橫幅毫無二致的傳染性文字頑癬。是一種囚牢。難道牆壁還不夠多嗎?

沒有人在煽動翻譯腔,但絕非能容忍搬用「再創作」的名義懈怠語言的開創與美學。

「DVR上櫻桃色訊息條」湯浅政明《マインド・ゲーム》,二〇〇四

「DVR上櫻桃色訊息條」湯浅政明《マインド・ゲーム》,二〇〇四